讀者提問:圓環跟傳統路口的比較?

|

| 圓環內車道數應以進入車道數為上限,故下方右轉車道就不被計入圓環內。 |

最近有大學生來詢問筆者,詢問為何圓環是一種槽化?圓環跟一般路口有何差異?並詢問關於圓環是否適用國內交通環境等問題。筆者認為這些問題大概也是眾多讀者想問的,因此本篇文章特別用「槽化」與「交織」的概念來帶大家理解圓環的構成。

筆者認為可以先從「匝道」的概念來理解槽化,這是因為匝道跟槽化很類似,差別在於匝道是立體的、槽化則是平面的。所以,市區道路允許平面交叉,轉向會使用槽化為主;高快速公路上要求立體交叉,則會用匝道來處理。匝道的構型發展到現在已經有很多種,依照不同的環境條件而有差異,那我們也可以發現演變到最後,就會出現了近似於圓環的型態。

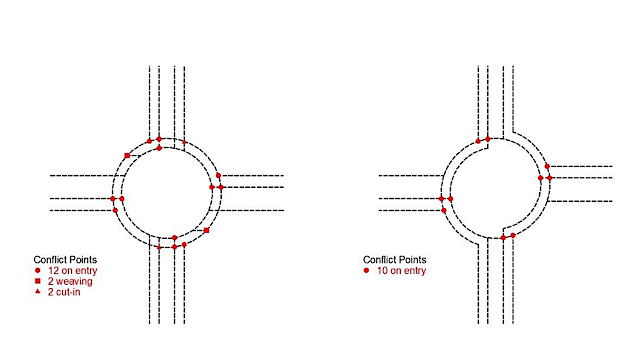

至於市區道路的圓環,筆者認為可以先以「衝突點」(conflicts)為概念講起。正常十字路口的衝突點會有32個,若路口幾何設計不良或時制計畫不完美,轉向車流還會阻礙到直行車流的續進。若要解決轉向車流的問題,就必須要設計轉向專用車道、保護時向、路口轉向量等學問,所以交叉路口的幾何可以被歸類到一門兩學分的課來學習。公路線形本身就是一個領域、路口幾何又是另一種領域,交通專業博大精深。

交叉路口免不了出現衝突點。從某一種角度來看,槽化設計就是為了避開路口衝突點,將車流分散避免聚集在同一區域;但實務上比較常被用來避開路口號誌,增加車流效率。筆者認為,在號誌化路口裡面,避免衝突跟車流效率呈現負相關,因為號誌的功能就是用來阻斷某一方向的車流讓另一方向通過。在美國有些州的法令是允許右轉車不受號誌限制,僅需停車再開,因此在這樣的情境之下就不需要右轉槽化。

在土耳其,鄉區公路會將十字路口改建為井字路口,這類路口的好處在於方便車輛迴轉,且具有一部分左轉專用車道的功能,可被歸類為左轉槽化。國內有許多市區道路會因為「左轉車流量低」而不設置左轉專用車道,卻導致主線車流被影響;但在土耳其,井字路口就可以兼顧左轉車輛需求與簡化車流的問題。不過,當左轉車流量大就不建議使用井字路口,否則號誌續進帶較為複雜且缺乏彈性,現場比較容易出現車流延滯的問題,例如臺北市建國北路跟南京東路的交叉口。

實際上,井字路口已經具備了圓環的雛形,但可以選擇是否採取號誌化來管制路口。它跟圓環的差異在於,它能夠突顯幹支道的位階,即使在無號誌化路口或號誌故障,仍然可以用標誌標線(例如停車再開)來區分路權,且左轉車輛可以獲得物理上的保護;支道車輛若要左轉進入幹道,可先觀察左方來車,進入中央區域後再觀察右方來車,一次只需觀察一個方向,安全效率都可以顯著提升。

撞擊方向的不同,事故的嚴重性也會不同。假如兩輛車同方向擦撞,其嚴重性絕對比垂直側撞輕很多,因此槽化的功能除了提升轉向車流的效率之外,更重要的就是要避免垂直側撞,讓兩條車流之間的夾角趨近於零,因此井字路口最大的缺點,在於垂直衝突點仍然存在。在交通工程上,常會強調「用交織代替衝突」,所謂交織(waving)就是指車流動線之間交互變換車道的行為,例如中山高在新竹市的三處交流道,以及中壢轉接道的配置。想想看,變換車道的行為對比十字路口交叉的行為,是不是風險低很多?

圓環的特點就是將所有交叉的衝突點,通通都換成交織段;也因為沒有垂直衝突點,可以被同時套用在市區道路與高快速公路,甚至不需要號誌就可以運作,成本跟風險無疑是低了許多。更重要的是,圓環可以有效改善畸形路口的車流問題,甚至中央公車/輕軌專用道的轉向問題(正交方式通過,有助於觀察左右來車)。若圓環本身設計適當且駕駛皆遵守明確的交通規則,對於許多都市建成區而言,那其實是一種極為優良的路口改善方案。

參酌2011臺灣公路容量手冊,其中指出圓環具有下列優點:

- (若)圓環妥善設計,在低於某一臨界交通量下,可提供連續不斷之交通流動,避免不必要之延誤。

- 車輛在圓環內循同一方向流動,無對向車流之干擾,消除了正面衝突機會,同時環內車速較低,安全性較高。

- 適合多條道路交叉口,可避免複雜號誌時相設計,及駕駛人對多時相之迷惑。

- 圓環內之分出與併入等交通流量,均為單一方向操作,極適用於左轉車流較多之路口。

- 設置與維修費用較低於立體交流道。

同時,也指出圓環的缺點:

- 圓環容量較設計妥善之號誌制路口容量小。

- 用地面積大,於寸土寸金之市區殊不經濟。

- 行人穿越交叉口破壞車輛進出圓環之連續性,而車輛對行人穿越亦有危險。

- 圓環交通量超過一臨界值時,延滯將驟增,極易造成交通擁擠及混亂。

實際上,公路容量手冊指出圓環面積大的問題在於,國內既有都市計畫劃設的圓環是一個圓形廣場而非路口;若參酌歐洲中小型城市的設計,圓環半徑可依照設計車種來定義。另外,行人穿越道會破壞連續性的說法,在於穿越道與圓環之間缺乏足夠的緩衝空間,這樣的問題在傳統路口轉向時也會發生,並非只有圓環。若行人穿越道退縮至一定距離,則儲車長度可以降低影響圓環(或路口)的程度,所以關鍵點在於行人穿越道是否退縮、並採正交方式以最短距離通過,而非路口幾何是圓環或是傳統路口,這樣的幾何原則對於穿越輕軌路廊或公車專用道也同樣有效。

從前述的說明可以發現,圓環能夠有效集合不同的動線,因此也能有效減少道路用地面積。對於寸土寸金的都市環境而言,若將眾多大型路口轉化為圓環,將能提供不少土地用於人行空間與綠帶,有助於提升生活品質。關於都市之中是否適用圓環,各界仍有眾多不同的看法,筆者在此提供以下準則供參考:

- 欲設置圓環的道路,單向不得超過兩車道(否則衝突點不減反增)。

- 圓環內部車道,不得超過匯入最大車道數(也就是若各方向都是一車道匯入,那圓環內部就是最多一車道)(螺旋狀/漩渦狀圓環例外)。

- 若匯入車道數較多,可視現場車流設計螺旋狀/漩渦狀圓環(spiral roundabout / turbo roundabout),但車道數仍然是決定衝突點的關鍵,不可無限上綱。

漩渦圓環可以大幅解決內圈車流切進切出的問題,因為它將圈內的每一條車道都指定了出口。這對於紓解圓環內部車流並降低擦撞衝突有很大的解決,可以被視為是一種再進化的圓環。不過,由於路口衝突點的數量正是取決於各路段車道數,因此漩渦圓環並非萬靈丹,若車道數較多仍然會讓衝突點暴增且增加複雜度,對使用者而言未必較佳。針對六車道公路可否設置圓環,筆者仍然認為「可嘗試但不建議」。

筆者觀察並參酌2011臺灣公路容量手冊發現,國內許多圓環都被視為一個單行道系統,也就是繞著某一個地標的單行道,然後接入眾多道路。這樣的情況,導致圓環實際上是數個丁字路口,且沒有針對「方向」指定行駛車道,而是針對「車種」來增加車道,車流之間的衝突是必然現象。因此,決策者會為了「快慢車分流」而在圓環內增加數個車道,那認為圓環用地面積廣大並出現超大圓環也不意外。

此外,即使是無快慢分隔的圓環,由於公路容量手冊預設的車流會是彼此之間各自繞圈而非依序進出,可見決策者認定圓環的空間需求也會非常大,到了離開園環時又會發生衝突。然而圓環的精髓在於匯入跟匯出的處理,以及有限度的車道配置,因此指定車道、依序進出的規則可說是圓環成功的關鍵。若要創造成功的圓環,則要有車道平衡(lane balance)的概念並針對行駛空間有所限制,每一個車道都要有所去處、每一個空間都要合理運用,不可以有「接入道路單向兩車道,圈內卻高達五車道」的奇怪設計。至於國內的圓環改善,應先從單純的一車道圓環開始,因為那就是最單純的槽化設計。至於交通規則可不必另外宣導,透過地面標線的設計一樣可以區分路權,例如繪製讓路線就可以分出幹支道,進而釐清哪一方向具有優先路權。國內交通最大的問題在於,民眾就連基礎的「停車再開」與「讓路線」等標線都未具備正確的認知、執法機關也未能妥善導正、主管機關繪製錯誤標線亦時有所聞,早已欠缺公信力,遑論靠標線來進行交通管理與執法。

簡單來說,國內的交通環境在工程、教育及執法通通不及格,4E裡面只有後來附加上去的那個E做的很好,就是急難救助(Emergency Aide and Care),但那已經是最後防線了。看看現狀也是如此,大家只在乎疫情確診多少人,卻從未關注交通事故有多少人死傷,臺灣沉溺於初期抗疫成功的成果,卻忽視每日車禍死亡人數足以抵過疫情大爆發後的每日死亡人數。

法律的功能,不外乎解決爭端、維護秩序及保障人權。套用在交通上面,法定標誌標線就是圍繞著這三大功能,看到標線可以知道何方優先行駛、可以釐清肇事歸屬,更能確保交通安全並減少衝突。筆者認為,圓環的構成本身並不複雜,但亟需仰賴一開始依法繪製相應之標線,加上後續的用路人守法習慣。真要歸咎於「國情不同」,那最直接的解釋就是「政府未依法行政」跟「國民不守法」了,對於一個法治國家來說,何等諷刺!

圓環用地比一般十字路口多,要先考量都市計劃區已有用地限制,都計外的路口若已有鄰路建築時都無法再做圓環,交通量太大時圆環也會塞車,要先有這些觀念,向民衆說明,以免誤解圆環是萬靈丹

回覆刪除圓環的半徑是依照設計車種而定,所以面對只有小汽車的路口,只要轉彎軌跡許可就可以透過標線直接改為迷你圓環,不需要另外擴大路口面積,也容許特殊車輛跨越,非常有彈性。過去圓環是以都市景觀為出發點劃設,用意在於創造節點的地標效果,所以占地廣大已經是廣場的樣貌。但這樣的圓形廣場型態,路口幾何不一定符合車輛轉彎軌跡,所以後續有許多廢除圓環改成其他槽化路口的案例,例如臺中市就有多處圓環被改造。

刪除以本人近期經手的案子來講,確有透過都市計畫變更廢除圓環的案例,但關鍵並非交通問題而是土地使用,詳見梅山都市計畫這篇貼文(https://hodenschmerzen.blogspot.com/2021/11/blog-post_30.html)。這個圓環從一開始劃設到現在都沒有取得,始終都是十字路口,廢除圓環或增設圓環都是牽涉到建築線指定的問題,路口附近的地主希望把圓環廢除增加土地可利用面積,後來筆者調查地籍清冊發現環內外都是同一地主,蒐集地主意見後也都沒有反對,上個月的鄉都委會通過廢除圓環。

圓環是否塞車,這就牽涉到路口容量議題(非路段容量),畢竟圓環屬於無號誌化路口,一定會有其限制,所以同意圓環非萬靈丹的說法。筆者認為設置圓環應依照車流特性設置,例如路幅較窄但轉彎車比例高、無號誌化路口卻有一定比例的支道進出車流,或是單純作為進出社區的減速作用,這些都是可以考慮的因素。